Naief Yehya

Nueva York.- Trump prometió mantenernos entretenidos si resultaba electo. Lo cumplió. Prácticamente no pasó un solo día en que pudiéramos no pensar en él. Dominó los ciclos informativos con provocaciones y golpes efectistas varias veces por jornada. A pesar de nunca haber alcanzado el 50% de aprobación popular y terminar con un abismal 39.2%, Trump convirtió a sus seguidores en un movimiento de una gran lealtad, en un cuasi culto. Inicialmente la gente seguía a Trump deslumbrados por su fama de millonario y su carrera como estrella del Reality Show.

Después lo vieron como una alternativa a los políticos demócratas y republicanos que trataban a los trabajadores con condescendencia y no perdían oportunidad para traicionarlos. Al votar por Trump las clases bajas y la población rural estaban enviando un mensaje de repudio a los liberales, a las elites y a los intelectuales, era una forma de rebelarse contra la “corrección política” que Fox News, NewsMax y OAN y otros canales de entretenimiento político derechista denuncian cotidianamente. Pero una vez en el poder estos seguidores siguieron convencidos de que Trump era un líder que los representaba y que deseaba lo mejor para ellos. En cuatro años las bases MAGA (Make America Great) crecieron en número y aumentaron en devoción. Trump logró entusiasmar a nacionalistas blancos, a evangelistas, a desencantados de la política, a racistas de todas persuasiones y a una variedad de conspiracionistas. La “canasta de deplorables” a la que se refirió Hillary Clinton en 2016 para criticar a los seguidores más extremos de su rival se fueron volviendo la masa que vimos tomar por asalto el Capitolio el 6 de enero, siguiendo la incitación de Trump.

El magnate de las bienes raíces llegó al poder porque logró ganar Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados tradicionalmente demócratas, aunque lo hizo por 02, 0.7 y 0.8 puntos porcentuales respectivamente. Trump logró revertir la voluntad de muchos que votaron dos veces por Obama, como por ejemplo la veterana de la fuerza aérea, Ashli Babbitt, quien decepcionada por las políticas demócratas no sólo votó por Trump sino que se volvió una fanática apasionada suya, al grado en que participó en la toma del Capitolio y al tratar de entrar por una ventana rota recibió una bala en el cuello de un guardia de seguridad.

Trump sabía instintivamente que la clave para capturar los votos conservadores radicaba en apropiarse del eslogan de la defensa de la ley y el orden. Esto requería de una barnizada de religiosidad y otra de violencia institucional. Así, comenzó a celebrar y reivindicar compulsivamente al ejército y los departamentos de policía por un lado y por el otro a reinventarse como un hombre de fe, a pesar de dos divorcios, de décadas de presumir su promiscuidad, de haber estado a favor del aborto y votado por demócratas por décadas, de tener una obsesión revanchista, de ser un estafador empedernido y de tener una total ignorancia de los elementos más básicos del cristianismo. La fórmula funcionó. Su ridícula sesión de fotos, biblia en mano, frente a la iglesia episcopal de St. John para la que envió a la policía y militares a retirar de la calle a manifestantes de Black Lives Matter, mostró clara y contundentemente su uso mercenario y oportunista del poder policiaco-militar y de la iglesia.

La estrategia de Trump para reelegirse consistió en mantenerse permanentemente en campaña, con eventos multitudinarios que por un lado eran monumentos a su inmenso ego y por el otro funcionaban como los proverbiales dos minutos de odio de la novela 1984, de George Orwell. Ahí podía mentir a gusto, increpar a los medios y dar rienda suelta a su fantasía de eternizarse en el poder más allá de la reelección. Y sus seguidores festejaban cada uno de sus gestos. Esta imagen sumada a que la mayoría de los indicadores parecían mostrar una economía saludable en base a los índices ascendentes de Wall Street y el hecho de que las grandes corporaciones con mínimos o nulos requerimientos fiscales se enriquecían exponencialmente, lo hacían parecer el inevitable ganador de la siguiente elección. Para hacer convincente su imagen se minimizaba la sistemática pauperización de las clases medias, así como la inmensa y creciente masa de estadounidenses que no pueden poner regularmente alimentos en la mesa o un techo sobre sus cabezas.

Los escándalos rutinarios, incluyendo el impeachment o juicio de destitución, no parecían ni remotamente obstáculos para su reelección. Todo cambió con la llegada de la pandemia y la espectacular ceguera, torpeza, ignorancia, indiferencia e incompetencia que demostró Trump para manejar la crisis sanitaria. La catástrofe que causó con sus continuos llamados a ignorar el desastre, violar normas elementales de comportamiento, dividir y polarizar a la población se refleja en más de 24 millones de casos de infección. Se estima que medio millón de estadounidenses habrán muerto de esta enfermedad para febrero de 2021. Además, el resultado de uno de los peores manejos de la pandemia en el mundo ha sido una economía devastada y niveles sin precedentes de desempleo. Aún así, y a pesar de haber lanzado más de 30 mil mentiras documentadas en cuatro años, más de 74 millones de personas votaron por él convencidas de que era la persona adecuada para seguir gobernando el país.

La derrota de Trump tuvo lugar por una movilización y llamado al voto sin precedentes. Trump tenía un temor patológico e injustificado al fraude del voto por correo. Una acusación sin fundamento cuya falsedad ha sido puesta en evidencia cada vez que se ha estudiado. Trump pensó, quizá correctamente, que si eliminaba el voto por correo ganaría, ya que de esa manera eliminaría a los votantes que creían que el virus era un peligro real, los cuales en su inmensa mayoría eran demócratas. El plan B de Trump consistió en denunciar frenética y continuamente que habría fraude y que tan sólo podía perder si le robaban la elección. Su principal evidencia era que sus eventos eran masivos y los de Biden diminutos. Eso, él imaginaba, debía reflejarse en más votos. La noción de que los demócratas respetaban la lógica elemental de no ir a reuniones masivas durante una pandemia no le parecía importante.

Biden ganó de manera convincente una elección muy difícil. El voto popular, que en Estados Unidos no cuenta, lo arrasó con un número asombroso (81,283,098) y el voto electoral lo ganó, con los mismos números que obtuvo Trump cuatro años antes (306 contra 232), al recuperar los estados perdidos por Hillary Clinton y ganar Georgia y Arizona. Si Trump hubiera ganado Arizona, Georgia y Wisconsin (por lo menos con una diferencia de 42,921 votos distribuidos correctamente) como esperaba, ambos candidatos hubieran quedado empatados con 269 votos, la decisión hubiera pasado entonces al congreso que sin duda hubiera dado el triunfo a Trump.

Los últimos dos meses de su presidencia Trump los pasó exigiendo que se revirtiera por cualquier medio el resultado de la elección y jugando golf. Sus abogados, incluyendo un destartalado Rudy Giuliani, impusieron una cincuentena de demandas, las cuales fueron todas desestimadas, muchas ridiculizadas y expuestas como fraudes. Las evidencias presentadas no convencieron ni siquiera a jueces nombrados por Trump. Así mismo, trató de descalificar la elección por todos los medios políticos a su alcance. Pero una vez más, incluso republicanos trumpistas tuvieron que reconocer que los llamados de Trump eran anticonstitucionales cuando no claramente criminales. Las incoherentes e histéricas exigencias del mandatario se volvieron incitaciones a la insurrección y sedición el 6 de enero, en un evento organizado frente a la Casa Blanca para “Detener el robo”, programado para terminar al mismo tiempo en que el Congreso certificaba los votos de la presidencia. Trump dijo que nunca reconocería a Biden y conminó a sus seguidores a ir al Capitolio a “¡pelear, pelear como el infierno!”. Y mostrar su fuerza para recuperar al país y dar apoyo a los congresistas que intentaban, patéticamente, impedir la certificación, así como mostrar su desencanto a sus opositores, incluyendo el vicepresidente Michael Pence, quien aunque hubiera querido, no tenía autoridad alguna para interferir. Y la multitud hizo precisamente eso.

La toma, allanamiento o invasión (a falta de un término más apropiado) del Capitolio por una multitud heterodoxa compuesta por papás y mamás MAGA, jóvenes arribistas de derecha con ánimos enfebrecidos, junkies y desequilibrados mentales, fanáticos de la teoría conspiratoria QAnon (la megaconspiración internacional que predica que Trump es un enviado de dios para liberar al mundo de una secta de demócratas y personalidades de Hollywood que trafican y comen niños en rituales satánicos), militantes de organizaciones de derecha con aspiraciones a usar sus AR-15 contra los demócratas, así como militares y policías en funciones o retirados, con entrenamiento y en algunos casos experiencia de combate y uso de armas. Esta mezcla dio como resultado una puesta en evidencia de la vulnerabilidad de una de las instituciones más importantes de la democracia. La turba, que parecía una mezcla de la idea cinematográfica de la masa que tomó la Bastilla en la revolución francesa y el público de un Comic Con haciendo cosplay, logró lo impensable, en buena medida por la complicidad implícita y explícita de policías y políticos que minimizaron la importancia de lo que podría suceder (en gran medida porque compartían la simpatía y preferencia por Trump y no temían a una multitud mayoritariamente blanca).

Mientras para algunos romper cristales, golpear policías, usurpar pasillos, vestíbulos y oficinas, fueron actos de rebeldía espontánea para otros era un plan coordinado con la insólita ambición de tomar el Congreso del país más poderoso del mundo prácticamente sin armas. La ingenuidad y la malicia se fusionaron a niveles increíbles, un ejemplo. Eric Munchel “ZipTie guy” quien recorrió las gradas ataviado como comando y con esposas de plástico (zip ties) en el cinto, listo para arrestar representantes, estaba alojado en el Hilton y esa mañana salió a la calle, con su café de Starbucks en la mano, acompañado de su mamá al evento de Trump y a salvar a la patria del socialismo de Biden. Y sí, su mamá también entró ilegalmente al Capitolio por una ventana rota. Así mismo, la joven Elizabeth, de Knoxville, lloraba porque le habían echado gas lacrimógeno en los ojos sin entender cómo podía alguien no entender que: “¡Estamos haciendo la revolución!” Entre los revolucionarios estaba Klete Keller, un nadador olímpico con su uniforme del equipo USA y un empleado de Navistar Direct Marketing con su gafete de identificación muy visible en el pecho. La mayoría de los insurrectos se tomaban selfies para postearlas en Facebook, Instagram o Twitter, unos grababan videos o llamaban a sus familiares (“¡Mira, ya tomamos el Capitolio!”), unos más entraron en las oficinas de los representantes a sentarse en sus sillas a literalmente “rascarse las pelotas porque esa era la casa del pueblo”, un bolchevique reaccionario literalmente se cagó en los pasillos del Congreso. Varios seguían el liderazgo de QShaman, alias Jake Angeli, con sus tatuajes neonazis de dioses nórdicos, pintura facial de evento deportivo y su atuendo con cuernos de vikingo de caricatura, como una especie de Che Guevara furry descamisado. La realidad pareció evidente pronto, los revolucionarios no sabían qué hacer ahí adentro. Unos gritaban que querían matar a la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi, otros colgar a Pence, un grupo buscaban en los escritorios documentos que incriminaran al Congreso, pero la diversión y la adrenalina fueron disminuyendo hasta que los guardias los sacaron, en gran medida amablemente.

Cinco personas murieron en esta enfebrecida revuelta provocada por la gran mentira de fraude electoral. Todos ellos trumpianos (incluyendo el policía Brian Sicknick que perdió la vida). Es probable que la ilusión paranoica de los seguidores de Trump no hubiera llegado al extremo de irrumpir en el congreso violentamente de no ser por el elemento QAnon que inyectó a los seguidores de la ex estrella del Reality Show con una ominosa carga de superchería paparazzi, simbología críptica, camaradería apocalíptica y escatología de suburbio. Estos obnubilados seguidores de un tal Q (un supuesto agente de altísimo nivel con acceso al plan supremo de Trump) que se comunicaba con el público en foros de troles como 4Chan, donde lanzaba mensajes codificados (Drops) que pronto se volvieron virales y que sus seguidores interpretaban como si se tratara de un juego en línea de claves místicas. Q anunció que vendría la tormenta y este ataque (storm significa tormenta pero también ataque: Storm the Capitol es ataque al capitolio) era el clímax de la insurrección.

La farsa de Q logró conquistar a gente de todos niveles sociales, étnicos y culturales a partir del famoso incidente del Pizzagate (una teoría conspiratoria de 2016, ampliamente ridiculizada, que aseguraba que una red de pedófilos operaba desde el sótano de la pizzería Comet Ping Pong de Washington DC). Creer en Q les ofrecía ser parte de un movimiento de justicia enorme, celestial. No les importaba que una y otra vez las predicciones de arrestos masivos de senadores y políticos no se concretaran, que se demostrara día a día que Trump no estaba jugando ajedrez tridimensional y que una vez dado el resultado electoral nada podía salvarlo de dejar la presidencia. Ellos seguían confiados en que en cualquier momento llegarían los infantes de marina y las tropas a arrestar a los traidores del congreso y darle a Trump su merecida victoria. No se imaginaban que ellos terminarían siendo los traidores. El 20 de enero tuvo lugar el colapso definitivo de ese movimiento, cuando Biden tomó el poder sin incidentes. Entre las ruinas de ese culto quedan por un lado los que entienden por fin que fueron engañados y por el otro los que han reciclado la conspiración y ahora imaginan que Biden juega en el bando de los buenos en contra de los pedófilos caníbales de Hollywood y el partido demócrata.

Los invasores no lograron impedir el conteo de los votos sino tan sólo retrasarlo por algunas horas. Todo pudo ser distinto si hubieran podido secuestrar o ejecutar congresistas como deseaban. Para muchos esta invasión era la culminación de la aventura trumpiana, de más de cuatro años de actos electorales estridentes y de provocaciones, era como una experiencia de turismo fascista en que podían jugar a la subversión y al golpismo. Nada más adecuado que este final anticlimático para un agente del caos (como lo llamó Cory Doctorow) que desea la destrucción de las instituciones (como pregonaba Steve Bannon) pero es desorganizado, holgazán y taimado. En vez de revolución Trump ofreció otro show, una atracción de parque temático: los deplorables se vuelven ingobernables. No obstante, por décadas esta “toma” será celebrada por la derecha, por los nacionalistas blancos y los fanáticos racistas. Será su gran orgullo motivo de añoranza, inspiración y esperanza.

El gran perdedor fue Trump no por la muerte y desolación que dejó entre sus bases sino porque finalmente las redes sociales le quitaron sus cuentas. Él mismo declaró que de no ser por Twitter no hubiera llegado a la presidencia y si bien podrá entrar a otros servicios con menos supervisión nada volverá a ser igual sin la cuenta que tantas alegría le dio. Sin su megáfono planetario Trump debe estar desorientado, mudo, emasculado, incapaz de compartir sus emociones y deseos, limitado a la geografía del mundo material. Sus violaciones de los reglamentos fueron numerosas, sin embargo dos tuits relativamente inocuos fueron el pretexto para silenciarlo. No hay duda que fue una acción oportunista de los directores de las redes, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, principalmente, pero ¿quién en su sano juicio quiere que un individuo narcisista y poderoso, con millones de seguidores que llama a la violencia regularmente tenga acceso a una plataforma? La libertad de expresión no es nunca absoluta ni abstracta y los operadores no estatales tienen derecho a aplicar sus propias reglas para cuidar el decoro.

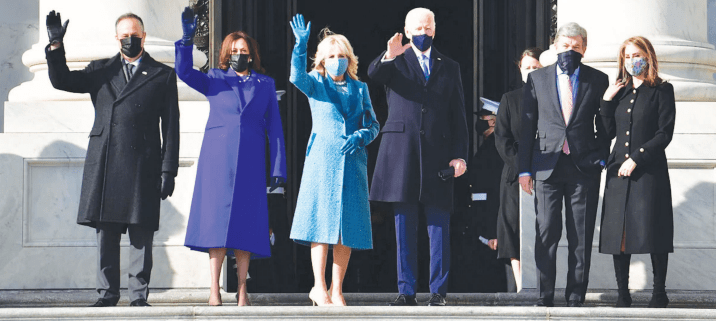

Para la toma de posesión de Biden llevaron a más de veinte mil soldados a cuidar Washington DC, más tropas de las que hay en Afganistán e Irak en este momento. A la vez que esta presencia armada debía de dar confianza al público también provocaba miedo porque no era imposible que uno o varios soldados organizaran un atentado al estilo del que le costó la vida a Anwar Sadat en 1981. Los golpes de estado, todos sabemos, no funcionan así. Trump corrió con gran suerte desde que se postuló como precandidato a la presidencia. Las piezas parecían caer en su lugar como por arte de magia. A pesar de su chambonería salía victorioso a cada paso, desde la elección hasta el primer juicio para su destitución. Tal vez imaginó que su autogolpe de estado correría con la misma suerte, que sin contar con los mandos del ejército ni un plan, ni una estructura golpista podría improvisar (como ha hecho todo en la vida) un nuevo orden dictatorial.

La intención estaba ahí. La suerte esta vez no lo estuvo.